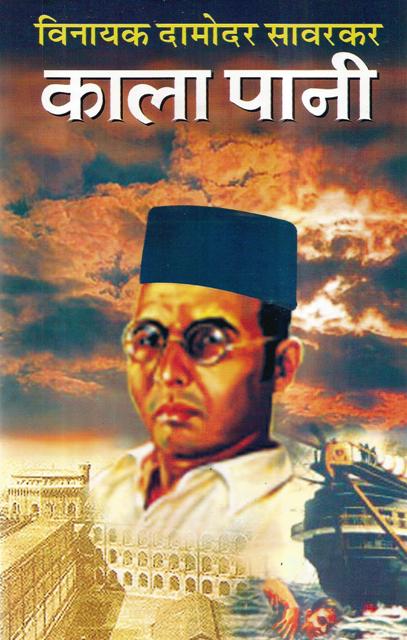

काला पानी

‘कालापानी’ स्वातंत्र्यवीर सावरकर का द्वितीय गद्यात्मक उपन्यास है। उनका प्रथम उपन्यास ‘मोपलों का विद्रोह’ अथवा ‘मुझे इससे क्या ? था इससे पूर्व अंदमान 1 में विरचित उनके दीर्घ काव्य ‘गोमांतक’ को मेरे विचार से कथा वस्तु तथा गद्य रूपांतर की दृष्टि से उपन्यास विधा में ही सम्मिलित किया जा सकता है।

‘मुझे इससे क्या ?’ शीर्षक उपन्यास के पश्चात् सावरकर ने ‘मेरा आजीवन कारावास के रूप में अपने आत्मकथ्य का एक अंश लिखा था इस आत्मकथ्य में मुख्य रूप से उन राजबंदियों के जीवन का वर्णन किया गया है जो अंदमान अथवा ‘काले पानी’ में सश्रम कारावास का भयानक दंड भुगत रहे हैं। इस आत्मकथ्य में कुछ डाकुओं तथा क्रूर स्वार्थी व्यसनाधीन अपराधियों का जीवन चित्र उकेरा है। इसके अतिरिक्त इसमें दो ऐसे प्रकरण है जिनमें इन विषयों की चर्चा की गई है कि हमारी राष्ट्रभाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी हो तथा अहिंदुओं का हिंदूकरण करना आवश्यक है। ‘मेरा आजीवन कारावास’ में ‘बालिश्त भर हिंदू राज्य-ओस का एक मोती’ जैसी संकल्पना का भी समावेश है। इस पुस्तक का गुजराती भाषा में अनुवाद होने के उपरांत कुछ राजनीतिज्ञों ने ब्रिटिश प्रशासकों से यह माँग की कि इस उपन्यास पर प्रतिबंध जाय उसके अनुसार ब्रिटिश प्रशासकों ने ‘मेरा आजीवन कारावास’ शीर्षक पुस्तक पर तारीख १७ अप्रैल, १९३४ को प्रतिबंध लगाया।

इस प्रतिबंध को हटाने का प्रयास जारी रखते हुए भी यह ज्यों-का-त्यों रह गया। तथापि वह दरशाने के उद्देश्य से कि अंदमान के बंदीगृह में किस तरह कष्टप्रद, तापदायी, अमानुषिक एवं उत्पाती जीवनयापन करना अनिवार्य होता है, सावरकर ने ‘काला पानी’ शीर्षक उपन्यास लिखा। अगस्त १९३६ से ‘मनोहर’ पत्रिका में यह क्रमशः प्रकाशित होता रहा था। सन् १९३७ में ‘काला पानी’ का प्रथम संस्करण प्रकाशित हो गया।

‘काला पानी’ उपन्यास की कथा-वस्तु कल्पित अथवा मनगढ़ंत नहीं है। वह एक दंडित के न्यायालयी अभियोग पर आधारित है। वीर सावरकर की टिप्पणियों में इस तरह का उल्लेख किया गया है। यद्यपि रफीउद्दीन, योगानंद, मालती आदि नाम काल्पनिक है, तथापि वे उक्त अभियोगांतर्गत मूल नामों से मिलते-जुलते ही हैं। बी में विख्यात गायक तथा चित्रपट निर्माता श्री सुधीर फड़के इस उपन्यास पर चित्रपट तैयार करना चाहते थे, परंतु नियंत्रक मंडल ने अनुरोध किया कि उसमें रफीउद्दीन नामक जो मुसलिम पात्र है, उसमें परिवर्तन किया जाय। उसके अनुसार नामांतर की अनुज्ञा की माँग जब वीर सावरकर से की गई तब उन्होंने स्पष्ट तथा ठोस शब्दों में कहा, “इस तरह नामांतरण की अर्थात् मुसलिम नाम हटाकर हिंदू नाम का समावेश करने के लिए मैं कदापि अनुमति नहीं दूंगा। यह दिखाना कि कुछ मुसलिम शिष्ट, साधु वृत्ति के होते हैं, चित्रपट की दृष्टि से यदि अत्यावश्यक हो तो आप कोई नया चरित्र गढ़ सकते हैं। परंतु मुसलिम नाम में परिवर्तन करने के लिए मैं अनुमति नहीं दूंगा।” प्रस्तुत उपन्यास में एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का चरित्र वर्णित है, जिसे सन्• १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में दंड मिला था। दंड भुगतकर मुक्ति प्राप्त वह सेनानी 1 अंदमान का ही वाशिंदा बना हुआ है। यह योद्धा कपोलकल्पित नहीं है। जब सावरकर अंदमान में थे, उस काल में इस तरह के दो-तीन योद्धा थे जिनकी आयु अस्सी-पचासी के आसपास होगी। इस आयु में भी वे पके पान उधर ही रहते थे तथा उन्होंने सावरकर से गुप्त संपर्क किया था। सावरकर के साथ उनकी साठ-गाँठ थी। इस उपन्यास की कुछ समीक्षाओं की सावरकर ने टिप्पणियाँ रखी हैं। उन्होंने इस बात पर भी गौर किया है कि इसमें से कौन से वाक्य ‘मनोहर’ पत्रिका ने निकाल दिए हैं। हो सकता है, उस काल में ऐसे दो-तीन वाक्य अश्लील प्रतीत होने के कारण

उन्हें निकाल दिया गया हो। सावरकर के साहित्य में काम्य अथवा ग्राम्य अश्लीलता दुर्लभ ही है, तथापि आचार्य अत्रे तथा प्रो. फड़के जैसे दिग्गजों में जो विवाद हुआ था उसमें प्रो. फड़के ने यह कहा था कि आचार्य अत्रे प्रो. फड़के के साहित्य की हमेशा यह कहकर आलोचना करते हैं कि उसमें अश्लील, बीभत्स प्रसंगों का चित्रण किया जाता है, परंतु सावरकर के साहित्यांतर्गत तत्सम वर्णनों के संबंध में वे कभी चूँ तक नहीं करते, न ही कोई फच्चर अढ़ाते हैं। प्रो. फड़के के इस कथन का स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य अत्रे कहते हैं, “फड़के वर्णित बलात्कार के प्रसंग पढ़ते समय पाठक के मन में यह अभिलाषा उत्पन्न होती है कि वह भी उसी तरह किसी पर बलात्कार करे। परंतु सावरकर-वर्णित बलात्कार के प्रसंग पढ़ते समय क्रोध से खून खौलने लगता है और यह उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है कि उस बलात्कारी पापी, चांडाल पर सौ-सौ कोड़े बरसाकर उसकी चमड़ी उधेड़ें, उसे कठोर से कठोर दंड दें।” आचार्य अत्रे की मीमांसा

मुझे उचित प्रतीत होती है। यह उपन्यास पढ़कर सुधी पाठक स्वयं निर्णय करें। इस उपन्यास के सिलसिले में एक पाठक श्री वाचासुंदर सोनमोह, ता. कटोल ने

सावरकर को लिखे पत्र में कहा है-“मेरी यह धारणा थी कि आपका साहित्य रूखा तथा नौरस होता है। मेरा विचार था कि आपका यह उपन्यास भी रसहीन ही होगा। परंतु पहला वाक्य पढ़ते ही दूसरा वाक्य पढ़ने की ललक उत्पन्न हो गई और दूसरा वाक्य पढ़ते ही पूरा अनुच्छेद पढ़ने के लिए मन उछलने लगा। फिर अधिकारियों की ओर ध्यान न देते हुए प्रकरण पाँच और छह के बारह पन्ने लगे हाथ पढ़ डाले। आपकी मालती ने जितना मेरा दिल जलाया है, उतना योगानंद का भी नहीं जलाया होगा। आज तक मैंने सैकड़ों उपन्यास तथा कहानियाँ पढ़ी हैं, परंतु मालती ने तो मेरा हृदय ही चीरकर रख दिया है। आपके रफीउद्दीन ने मेरी विचार धारणाओं का ही कायाकल्प कर दिया।”

इस प्रकार के और अनेक पत्र तथा अभिमत समय-समय पर प्रकाशित किए गए हैं। अधिवक्ता श्री भा.गं. देशपांडे लिखित ‘काला पानी-समीक्षण’ नामक सात प्रकरणों और छत्तीस पृष्ठों की एक पुस्तिका नागपुर के विधिज्ञ श्री ल.वा. चलणे ने प्रकाशित की है। इस पुस्तिका में इस उपन्यास के विविध साहित्यिक निकषों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साहित्यिक समीक्षा की गई है। इन तमाम कसौटियों पर यह उपन्यास कुंदन हो गया है।

– बाल सावरकर

Reviews

Clear filtersThere are no reviews yet.